Appels à projets

Avec cet appel à projets, nous souhaitons contribuer à l’émergence et au développement de projets artistiques qui correspondent à la vision de la démocratie culturelle en créant les conditions d’une réelle participation citoyenne, dès leur genèse et tout au long de leur réalisation.

Critères et modalités de candidature

La Fondation soutiendra 6 à 8 projets sur l’ensemble du territoire national. Les projets doivent :

- se dérouler en milieu rural et être portés par une structure locale à but non lucratif ;

- créer un écosystème d’acteurs variés (habitants, artistes, travailleurs sociaux, collectivités, entreprises…) ;

- proposer une démarche artistique exigeante et inscrite dans un temps long (24 à 36 mois) ;

- mettre en place une gouvernance partagée et des pratiques de médiation adaptées ;

- articuler la création artistique avec les enjeux spécifiques du territoire ;

- intégrer une démarche d’évaluation.

Une attention particulière sera accordée aux projets ancrés dans les régions et zones suivantes : Bourgogne–Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et le territoire correspondant à l’ancienne région Midi-Pyrénée.

Deux types de candidatures sont possibles :

- “maturation” : pour des projets en phase de préfiguration, qui méritent encore de se structurer, dont le collectif partenarial reste à consolider, dont les contours doivent être précisés

- “déploiement”: pour les projets prêts à être mis en œuvre

Tous les lauréats seront invités à participer à un séminaire d’accueil en septembre 2026, et à d’éventuelles formations visant, par exemple, à adresser les problématiques relatives à la gouvernance partagée et à la coopération.

Objectifs de l'appel à projets

- Sensibiliser et donner accès aux jeunes de milieux populaires aux opportunités d’emploi et de formation dans l’économie verte.

- Soutenir la montée en compétence des structures d’éducation populaire pour l’orientation et l’insertion professionnelle.

- Inciter les décideurs à développer les secteurs de la transition écologique en articulation avec une logique d’insertion des jeunes.

Un soutien opérationnel et financier

- Un soutien financier entre 5 000 et 10 000 euros par lauréat.

- Un parcours de coaching individuel et collectif par makesense et Acted avec environ six sessions entre avril et décembre 2026.

- Un soutien opérationnel pour la capitalisation et la diffusion des résultats des projets auprès du grand public et des décideurs.

Critères d'éligibilité des projets

- Être une organisation de la société civile (associations, fondations, organisations non gouvernementales ou syndicats) à but non lucratif.

- Être basée et exercer son activité principale sur le territoire français métropolitain incluant la Corse (excluant outre-mer).

- Avoir la capacité de mobiliser directement des publics jeunes (16-25/30) issus de milieux populaires.

- Avoir suivi une formation gratuite de makesense sur les emplois verts (sessions entre janvier et février, en présentiel ou en ligne).

- Proposer des activités menées entre le 1er avril et le 31 décembre 2026 au plus tard*.

- Ne pas avoir bénéficié d’un financement dans le cadre du Programme DEAR (appel à projets 2022-2027), directement ou indirectement (par exemple par le biais du soutien financier à des tiers d’une action financée par le DEAR).

La Fondation Crédit Mutuel pour la lecture organise, de janvier à fin février 2026, un concours destiné à récompenser les projets les plus innovants qui ont ou ont eu pour finalité d’aider les personnes allophones primo-arrivantes ou non à s’insérer dans la société française par une action de médiation autour la lecture.

L’appel à projets est ouvert pour toutes les associations ayant un projet en lien avec la thématique et selon les conditions suivantes :

- Se dérouler en France métropolitaine ou en Antilles-Guyane,

- Être basé sur la médiation entre un intervenant qualifié et le public visé

- Contribuer ou avoir contribué à l’insertion des personnes allophones par une action de médiation autour de la lecture

- Avoir eu lieu entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025

- Disposer de résultats (intermédiaires ou finaux) tangibles, mesurables

- Pour permettre une reconduction de l’action ou un déploiement plus large

La dotation financière attribuée pour le Grand Prix du Jury peut aller jusqu’à 30â¯000⯀ pour le lauréat selon l’étendue du projet et le nombre de bénéficiaires.

Un prix coup de cœur peut, le cas échéant, être attribué pour récompenser l’originalité particulièrement marquée d’un projet sur la proposition du jury. La dotation pourra aller jusqu’à 15â¯000⯀.

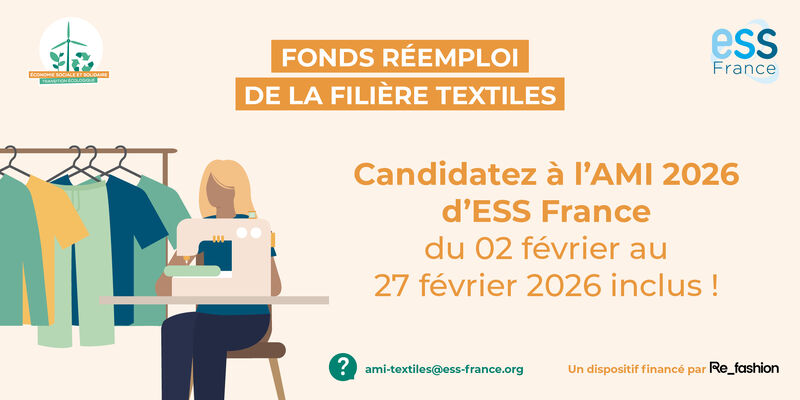

L'AMI textiles 2026 d'ESS France s'inscrit dans le cadre du Fonds réemploi-réutilisation textiles financé par Refashion.

ESS France lance la 4e édition de son Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le réemploi des textiles, financé par Refashion, qui vise à soutenir financièrement les activités de réemploi des textiles et d’accompagner le développement des structures de l'ESSâ¯de la filièreâ¯! Légère différence cette année : une seule session d’AMI est organisée.

Candidatez à l’unique session 2026 jusqu’au 27 février (inclus)

Pour participer, il faut...

- Être une structure de l'ESS : hashtag#associations, hashtag#coopératives, hashtag#mutuelles, hashtag#fondations ou sociétés commerciales de l’ESS !

- Avoir une activité de réemploi-réutilisation des TLC ménagers (textiles d'habillement, linge de maison et chaussures),

- Ne PAS être adhérent ou membre d’un autre réseau national pilote du dispositif d’AMI du fonds réemploi textiles (à savoir Emmaüs France, le Réseau National des Ressourceries et Recycleries, Tissons la Solidarité, le Secours Catholique-Caritas France ou la Croix-Rouge française)

- Avoir un projet prenant placeâ¯entre le 15 juin 2026 et le 28 février 2027.

2 webinaires d'information et d'échanges sur le dispositif sont organisés en 2026 à destination des structures qui souhaitaient candidater. Les prochaines dates sont les suivantes :

- Lien d'inscription pour la session du 09 février (14h-15h30)

- Lien d'inscription pour la session du 24 février (09h30-11h00)

Vous pouvez également envoyer un mail à l'adresse : ami-textiles@ess-france.org

La commune nouvelle du Lude lance un appel à candidature pour l'exploitation saisonnière de la guinguette municipale (entre le camping et le centre aquatique aqualud)

La présente consultation a pour objet la mise à disposition, sous forme de location saisonnière, de la guinguette municipale « Au Bord du Loir », située route du Mans, en vue de son exploitation durant la période estivale.

Le Prix de la démocratie 2026 s'adresse aux associations, clubs sportifs, élus locaux, conseils municipaux de jeunes, CCAS, centres sociaux... qui, par leurs actions, contribuent à la défense et la transmission des valeurs humanistes et citoyennes. Il met en avant des actions réalisées ou en cours de réalisation, fidèles aux valeurs de la charte de l'ASPDH (démocratie ; humanisme ; justice et liberté ; communauté ; solidarité ; construction de la paix ; dialogue pluraliste ; liberté de la presse...) et destinées à mettre en avant : la promotion de la démocratie et d'une citoyenneté active ; des échanges entre citoyens, dans le respect des différences ; la lutte contre la désinformation, le développement de l'esprit critique ; le soutien aux libertés fondamentales, à l'accès aux droits, à la lutte contre les discriminations ; la construction de la paix, la coopération internationale.

Quatre prix en 2026, dont un nouveau prix spécial "désinfox"

- Le Prix "démocratie" (opérations d'envergure générale ou nationale), avec le Conseil Economique, Social et Environnemental.

- Le Prix "démocratie locale" (opérations d'envergure locale ou régionale), avec l'Association des Maires de France.

- Le Prix "jeunesse" (les candidats sont âgés de moins de 25 ans et sont les pilotes principaux de l'opération), avec la Fondation de France.

- Nouveauté 2026 : le prix spécial "désinfox", pour les opérations de lutte contre la désinformation et d'éducation aux médias, avec le groupe Orange.

Quelle récompense pour les vainqueurs ?

- Une exposition rédactionnelle forte grâce aux médias partenaires de l'opération.

- Un chèque d'un montant de 5000 €.

- La participation à la cérémonie de remise des prix, aux Champs libres à Rennes le 18 juin 2026. Les finalistes seront également invités et mis à l'honneur lors de cette cérémonie.

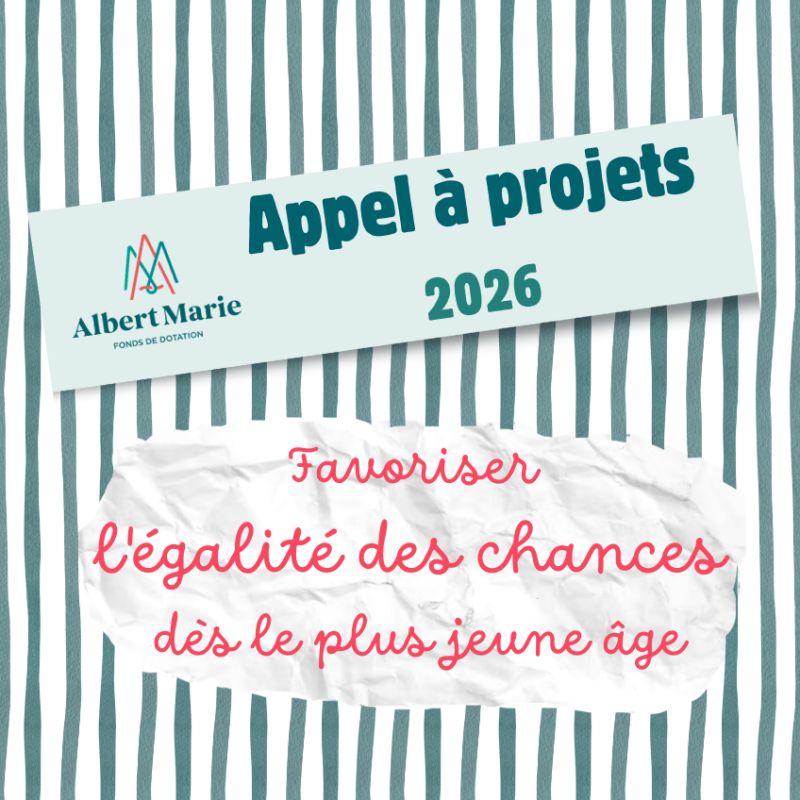

Le Fonds Albert Marie ouvre son huitième appel à projets â¨

En 2026, nous avons choisi de mettre à l’honneur un thème essentiel :

ð¯ Favoriser l’égalité des chances dès le plus jeune âge

Un thème qui s’inscrit pleinement dans l’ADN du Fonds et dans notre volonté d’agir au plus près des parcours, dès leurs premières étapes, pour soutenir des initiatives à fort impact social.

À titre d’exemple, nous avons déjà soutenu des projets avec des financements allant de 1 000 à 50 000 euros.

Bien que le soutien financier soit unique, la convention est valable pour une durée de 3 ans, permettant ainsi au fonds de suivre l’évolution du projet et de maintenir une communication régulière avec l’association.

Conscients des défis auxquels les associations font face dans leur recherche de financement, nous avons choisi de soutenir aussi bien les dépenses de fonctionnement que celles d’investissement.

PÉRIODE DE RÉALISATION POSSIBLE DE L'OPÉRATION : Du 01/01/2026 au 31/12/2027

DURÉE MINIMUM DE L'OPÉRATION : 12 mois

DURÉE MAXIMUM DE L'OPÉRATION : 24 mois

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EUROPÉEN PRÉVU : 358 629,5 €

MONTANT MINIMUM FSE+/FTJ : 100 000 €

TAUX D'INTERVENTION FSE+/FTJ MAXIMUM : 60% %

MONTANT MINIMUM COÛT TOTAL ÉLIGIBLE : 200 000 €

Les objectifs sont les suivants :

- lever des freins à l’emploi,

- élaborer un projet professionnel réaliste,

- construire, adapter et optimiser des outils de recherche d’emploi

- mettre en œuvre un plan de prospection des entreprises en forte tension de recrutement

- sans besoins de qualification spécifique et permettre des placements rapides en emploi des BRSA accompagnés.

- sécuriser la reprise d’emploi au travers d’une médiation en entreprise.

L’appel à projets vise à soutenir des actions permettant un accompagnement renforcé vers l’emploi des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active, en combinant accompagnement professionnel et social.

Les candidats devront proposer une intervention prenant en compte les dimensions sociales et emploi des situations individuelles dans le cadre d’une approche globale qui s’appuie sur une forte coopération avec les référents de parcours insertion du Service Territorial d’Insertion.

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides le 2 février, la Fondation Iris lance un appel à projets pour protéger et mettre en valeur ces écosystèmes essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité.

Marais, mares, tourbières, bourbiers, marécages, mangroves, lagunes, deltas, embouchures, ripisylves… Ces zones de transition entre les eaux et les terres protègent les populations humaines des crues des rivières et les côtes, des tsunamis et des érosions. Elles atténuent les sécheresses, réalisent la dépollution naturelle des eaux, sont des puits de carbone importants et le refuge d’une biodiversité remarquable.

Une attention particulière sera portée aux projets qui :

- favorisent des synergies entre différents acteurs d’un même territoire ;

- peuvent s’inscrire dans le cadre de politiques publiques en faveur des zones humides ;

- permettent de maintenir la pérennité de zones humides existantes.

Pour être éligible, vous devez :

– Être une association loi 1901 ou une personne physique (thèses, études, oeuvres)

- Avoir votre siège social en France

– Œuvrer pour l’intérêt général, avoir une activité non lucrative

– Œuvrer en France métropolitaine et d’Outre-mer

– Être administrativement à jour (pièces demandées sur le formulaire de candidature)

ous pouvez présenter un projet par an au maximum. Des projets portés par des collectifs « pays » pourront être étudiés annuellement pour des actions menées collectivement.

Pour répondre à l'appel à projets votre association doit remplir certains critères :

- Le siège doit être situé en Loire-Atlantique

- Elle doit œuvrer dans le domaine de la solidarité à l'international (hors Union européenne)

- Elle doit avoir plus d’un an d’existence.

Les projets présentés devront porter sur l’une des thématiques suivantes :

- Égalité et accès aux droits.

- Développement éducatif, sanitaire, social.

- Environnement et gestion des ressources.

La subvention du Département représente un soutien financier de 1500 à 20 000 euros par projet et par an. L’association s’engage à ne pas représenter de dossier pendant la durée de l’action.

- La subvention du Département ne peut représenter plus de 50 % du coût de l’action présentée,

- L’association doit justifier d’un apport de 20% en contributions espèces et/ou valorisées au budget de l’action présentée.

L’appel à projets « Expérimenter pour accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale et l’adaptation des réponses aux besoins des personnes » vise à soutenir l’émergence d’actions innovantes.

L'appel à projets a pour objectif de soutenir :

- des expérimentations visant à accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale par l’émergence de modèles d’action, de démarches ou de dispositifs innovants favorables à la qualité des accompagnements et à l’effectivité des droits des personnes concernées ;

- des expérimentations intégrant systématiquement une démarche d’évaluation et de modélisation, permettant d’identifier les actions prometteuses ou probantes, et d’en diffuser les enseignements à des fins d’essaimage, notamment dans le cadre des publications, des évènements et de l’appui de la CNSA aux acteurs territoriaux ;

- des expérimentations dans les règles habituelles de tarification ; n’appelant pas un financement au titre de la création, de la transformation et de l'extension d'établissements ou de services médico-sociaux soumises à autorisations.

Concernant la transformation de l'offre, un fonds d’appui à la transformation des établissements et services pour personnes en situation de handicap finance des actions nationales et territoriales en lien avec la transformation de l’offre médico-sociale. Dans ce cadre, l’enveloppe prestations intellectuelles, mise à disposition des ARS, permet de mobiliser des expertises externes pour conduire les transformations (études, diagnostics, accompagnement stratégique, animation, formation…). Elle finance notamment les transformations organisationnelles attendues des ESMS : accompagnement au changement, passage en fonctionnement en dispositif/plateforme, formations ciblées ou appuis ponctuels pour structurer les démarches et outiller les équipes.

Tous les projets devront impérativement comprendre trois volets :

- un volet expérimentation : conception, test et mise en œuvre en routine d’une démarche ou d’un dispositif innovant ;

- un volet modélisation organisationnelle et économique de la démarche ou du dispositif, dans une perspective de pérennisation et de diffusion ;

- un volet évaluation, prenant la forme d’une évaluation externe et indépendante, réalisée par un prestataire externe ou une équipe de recherche.

Les projets soutenus peuvent durer jusqu’à 3 ans.

a DRAC et la DRAJES ont décidé de renouveler en 2026 ce dispositif de soutien aux projets de pratiques culturelle et sportive.

Le dispositif souhaite répondre à plusieurs priorités des deux ministères :

- l’accès de tous à la culture et aux sports,

- la transmission des valeurs du sport : esprit d'équipe, égalité, respect, effort, discipline, persévérance et inclusion,

- la lutte contre les inégalités et l’intolérance,

- le développement de la citoyenneté.

Par cette 3e édition la DRAC et la DRAJES des Pays de la Loire poursuivent une dynamique inédite en France autour de la culture et du sport en soutenant des actions en direction de publics éloignés de la culture et/ou du sport, visant à faire découvrir de nouvelles pratiques à ces publics, notamment les jeunes.

Objectifs

- Soutenir des projets de pratique sportive et culturelle, de rayonnement régional ou local, se déroulant en 2026 ou lors de l’année scolaire 2026/2027,

- Échanger, en proposant des actions culturelles et sportives mêlant les publics (jeunes sportifs, jeunes des quartiers, jeunes artistes, personnes en situation de handicap…),

- Associer un acteur sportif et un acteur culturel dans une action commune.

Acteurs et projets éligibles

Les porteurs de projets éligibles :

- acteurs culturels et artistiques,

- acteurs locaux de l'éducation populaire,

- acteurs du sport,

- collectivités territoriales.

Ce soutien peut se cumuler avec d’autres dispositifs de la DRAC ou de la DRAJES.

Les projets éligibles (critères cumulatifs) :

- projet proposant impérativement de la pratique sportive et culturelle ; les participants ne doivent pas être spectateurs mais acteurs de la pratique,

- projet ayant comme sujet le sport ou ses valeurs et associant un lieu, une structure mêlant artistes et sportifs : un lieu de sport recevant un artiste, un lieu de culture associant un sportif,

- projet créé pour ce dispositif. Il n’y aura pas de soutien pour le fonctionnement de la structure ou les activités habituelles,

- projet partenarial entre une structure culturelle et une structure sportive,

- pratique sportive animée par une association sportive affiliée à une fédération sportive.

Projets non éligibles

Sont exclus de cet appel à projets :

- les activités habituelles de la structure,

- les actions évènementielles (village sportif, démonstration sportive ou culturelle),

- les concours,

- les créations culturelles participatives ou résidences,

- une prestation sans recherche de partenariat entre une structure culturelle et une structure sportive,

- une approche artistique ou culturelle telle que la diffusion d’une œuvre (ex. film, spectacle) ou la visite d’un lieu patrimonial, sans médiation assurée par un professionnel.

Disciplines artistiques et sportives concernées

Culture : création artistique et industries culturelles (cinéma, livre et lecture, théâtre et arts associés, cirque, danse, musique, arts plastiques et visuels), patrimoine (musées, monuments historiques, sites naturels ou bâtis de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).

Sport : l’ensemble des disciplines sportives.

Dans le cadre de cet appel à projets, la danse et le cirque sont considérés comme une pratique culturelle ; afin d’être éligibles, ces activités devront donc être associées à une pratique sportive.

Depuis 2021, Solinum a choisi un mode de déploiement en franchise sociale. Déjà 43 départements couverts et 10 partenaires engagés dans la démarche !

ð·âï¸ Concrètement, chaque porteur local prend en charge :

- La base de données de Soliguide (le cœur de notre action) ;

- La co-construction avec l’écosystème local et les partenaires ;

- Et la diffusion pour faire connaître Soliguide à toutes les personnes concernées.

Important : grâce à la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une aide financière de 10 000 euros est attribuée pour chaque lancement de territoire :)

Les 1000€ de cartes cadeaux seront répartis entre deux lauréats qui bénéficieront d’une dotation financière de 500€ chacun, à utiliser dans le cadre de leur projet.

Ces cartes peuvent permettre de :

- soutenir directement vos bénéficiaires

- récompenser ou remercier des personnes engagées

- promouvoir un projet éco-responsable

- renforcer l’impact social et/ou environnemental de votre action

Qui peut candidater ?

Vous pouvez déposer un projet si vous êtes :

- une structure française de l’ESS, à échelle régionale ou nationale (association d’intérêt général, fondation, fond de dotation, SCIC)

- vous portez un projet à impact social, environnemental ou solidaire

Quels types de projets sont éligibles ?

Les projets candidats doivent :

- s’inscrire dans une démarche cohérente avec les valeurs de l’ESS

- prévoir une attribution de la dotation dans un délai maximum de 6 mois après la sélection

- garantir une distribution des cartes éthi’Kdo à des personnes résidant en France

Pour vous inspirer, retrouvez également dans la FAQ quelques exemples de projets portés par les précédents lauréats.

|

|

|

|

|

|

|

Le Fonds MAIF pour l'éducation accompagne des associations qui innovent pour l’éducation, l’inclusion et l’émancipation des publics vulnérables.

Les lauréats de cet appel à projets bénéficieront :

- d'une dotation comprise entre 5 000 € et 15 000 € par projet ;

- d'un soutien possible sur plusieurs années (jusqu’à 3 ans) ;

- d'une meilleure visibilité grâce à la reconnaissance d’un jury d’experts.

Cet appel à projets s’adresse à des associations et organismes d’intérêt général à but non lucratif, éligibles au mécénat et habilités à recevoir des dons* (articles 200 et 238 bis du CGI).

Les projets doivent avoir une forte portée éducative, et une portée nationale ou interrégionale.

Dans un contexte où les aides publiques se réduisent, le Fonds MAIF pour l'éducation agit en priorité dans les zones d’exclusion et auprès des publics fragilisés. Il le fait en soutenant des actions à vocation éducative, originales et innovantes

Pour être éligibles, les projets doivent être réalisés en France métropolitaine et/ou dans les DROM. Ils doivent aussi être déclinables ou reproductibles, et leurs résultats mesurables.

Les projets doivent par ailleurs répondre à au moins un des objectifs suivants :

â favoriser le mieux vivre ensemble ;

â renforcer l’estime de soi et l’expression des jeunes ;

â encourager l’apprentissage et la découverte des savoirs ;

â accompagner l’orientation et l’insertion professionnelle ;

â sensibiliser à la planète et au développement durable ;

â éduquer aux médias et à l’esprit critique.

Dans le cadre de cette quatrième édition, les projets retenus devront s’inscrire dans au moins deux des trois axes prioritaires* du Fonds : le Renforcement de la solidarité et de la cohésion

sociale ; la Sensibilisation au milieu naturel et protection de l’environnement ; la Valorisation des arts, des cultures et des patrimoines

Dans un premier temps, nous vous invitons à remplir un formulaire simplifié en ligne avant le 8 mars 2026 à minuit. Cette première étape a pour objectif de permettre un premier examen synthétique des projets candidats, afin de mieux connaître :

• le porteur de projet,

• l’initiative proposée,

• son adéquation avec les valeurs et objectifs du Fonds.

Les porteurs de projets présélectionnés recevront un dossier complet à renseigner ainsi qu’une liste de documents à fournir le 16 mars 2026.

L’examen des dossiers complets aura lieu courant mai 2026

Pour être éligible, l'association ou l’organisme doit :

• avoir son siège social en France ;

• avoir un minimum d’un an d’existence ;

• être d’intérêt général et à but non lucratif ;

• être éligible au mécénat (selon le Code des impôts) - elle peut être privée ou publique ;

• ne pas avoir de caractère religieux, confessionnel ou politique.

Des prix jusqu’à 15 000 € par projet.

Trois « prix spéciaux » récompenseront les projets élus par nos partenaires contribuant à cet appel à projets :

- « Prix Renouveau Vacances » : prix récompensant un projet en faveur de l’accès au répit pour les proches aidants (personnes dépendantes et en situation de handicap)

- « Prix Fondation INFA » : prix récompensant un projet en faveur de la formation et la sensibilisation des plus jeunes

- « Prix Crédit Mutuel Méditerranéen » : prix récompensant un projet en faveur des femmes en situation de grande vulnérabilité.

Pour être éligible, le projet doit :

• s’inscrire dans les champs d’action du Fonds de dotation : le Renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, la Sensibilisation au milieu naturel et la protection de l’environnement, la Valorisation des arts, des cultures et des patrimoines ;

• porter une action collective ;

• avoir un impact évaluable ;

• ne doit pas avoir de caractère religieux, confessionnel ou politique.

Le Fonds de dotation OMNIS ne finance pas :

• les projets individuels (bourses, études, voyages…) ou bénéficiant à un nombre restreint de personnes ;

• les actions événementielles (spectacles, festivals, galas, conférences, concerts, événement sportif…) ;

• les réalisations d’objets de promotion.

Le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) permet de soutenir, par la subvention, les associations mayennaises peu ou pas employeuses et dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, en portant des initiatives non réservées à leurs seuls adhérents.

L’appel à projet départemental a été conçu par un collège associant, sous la présidence du Préfet de la Mayenne, des parlementaires du département, des élus locaux (maires et élus du Conseil départemental) et de personnalités issues du monde associatif.

Celui comporte deux axes :

- Axe 1 : une aide au fonctionnement du projet associatif annuel (entre 500 et 5 000 €) ;

- Axe 2 : une aide aux projets impact sociétal (entre 500 et 5 000 €).

Cet appel à projet est ouvert à tout type d’association quel que soit son champ sectoriel (sport, culture, solidarité, jeunesse, santé, environnement, emploi etc). Il vise à soutenir de manière prioritaire les associations mayennaises peu ou pas employeuses qui développent une action d’intérêt général (dont les bénéfices ne se limitent pas aux seuls adhérents) en s’appuyant notamment sur le bénévolat. Ainsi, l’association participe à la mise en vie du territoire en proposant des actions aux habitants tout en permettant, grâce au bénévolat, à ces mêmes habitants d’agir concrètement sur leur territoire.

Le FDVA 1 permet de soutenir financièrement les projets de formation à destination des bénévoles

Le FDVA 2 a pour vocation de soutenir le financement global des associations (uniquement à l'échelle départementale) ou le développement de leurs nouveaux projets.

Cet appel à projets financé par RURAL MOUV, ses mécènes et la Sécurité Routière vise à soutenir la conception et le développement de solutions de mobilité durable facilitant les déplacements du quotidien en milieu rural. Tous les publics sont concernés par cet appel à projets avec une attention particulière aux populations vulnérables et isolées.

Toutes les structures Familles Rurales peuvent candidater, associations et Fédérations régionales ou départementales et également des associations en co-portage avec l’un des membres de notre réseau.

Cet appel à projets s'inscrit dans l'engagement historique de notre mouvement pour désenclaver les territoires ruraux. Que ce soit pour le transport solidaire, l'autopartage ou la prévention routière, découvrez toutes les ressources et initiatives déjà portées par le réseau. Découvrez notre expertise et nos solutions sur la page Mobilités | Familles Rurales

Montant unique : 3000 € par an pendant 3 an

Les champs d’action soutenus autour du thème de la solidarité :

- Accès à l'éducation Solidarité de proximité (soutien scolaire, alphabétisation, insertion par la culture, inclusion numérique, accompagnement à la citoyenneté, sensibilisation environnementale...)

- Accès à l'emploi (Insertion professionnelle, formation professionnelle, mentorat...)

- Amélioration du vivre ensemble (actions interculturelles et intergénérationnelles, amélioration du cadre de vie, inclusion numérique, création de lien social, solidarité de proximité, aménagement du territoire, transformation écologique...)

L’association doit :

â Être implantée sur une commune ou un arrondissement comptant au moins 1 Quartier Prioritaire de la Ville

â Justifier d’au moins 3 ans d’existence

â Avoir un budget annuel compris entre 25 K€ et 1 M€

â Être à but non- lucratif , exercer une activité d’intérêt général , aconfessionnel et apolitique, et ne pas s’adresser à un cercle restreint de personnes

â Œuvrer dans l'un des 3 champs d’action en lien avec l’accès à l’éducation, l’emploi et l’amélioration du vivre ensemble

â Fournir des documents comptables dont la date d’arrêté est postérieure à fin 2023 et justifiant d’une situation saine

Ne sont pas éligibles :

x Les organismes dont l’activité consiste à collecter des fonds au profit d’un tiers

x Les associations confessionnelles ou politiques

x Les projets personnels

x Les associations sportives ou étudiantes

x Les associations dont la gouvernance est dépendante d’une collectivité territoriale ou de l’Etat

x Les associations dont la perte d’un ou plusieurs exercices serait supérieure aux fonds propres et/ou dont les comptes font l’objet de réserves par le commissaire aux comptes

x Les associations éligibles dont le soutien cumulé dépasserait 6 ans

x Les associations ou les antennes qui appartiennent à un réseau national

La transition juste est une transformation radicale et démocratique de notre société et de son économie, visant à satisfaire collectivement et dignement les besoins humains dans la préservation du vivant et le respect des limites planétaires.

Acted et l’opération Milliard lancent un financement pour des associations qui portent un projet de territoire de transition juste, et qui sont ancrées dans leur territoire via un lieu qui permet de créer du lien et d’engager les citoyens et parties prenantes.

Critères d’éligibilité :

- Être portés par une association loi 1901,

- Être menés sur le territoire Français,

- Être menés entre le 1er mai 2026 et le 30 avril 2027*,

- Être portés par une association n’ayant pas bénéficié d’un financement dans le cadre du Programme DEAR (appel à projets 2022-2027), directement ou indirectement (par exemple par le biais du soutien financier à des tiers d’une action financée par le DEAR),

- Être portés par une association qui a un lieu ouvert au public.

Soutien

- financier entre 5 000 et 30 000 euros par lauréat

- extra-financier qui sera autant que possible adapté à chaque projet, en tenant compte du contexte dans lequel il s’inscrit, des objectifs qu’il tend à atteindre, de ses spécificités et des bénéficiaires auxquels il s’adresse.

Le FDVA vise à soutenir les associations locales (toutes thématiques confondues) dans leur fonctionnement global ou dans la mise en œuvre de nouveaux projets.

En 2024, 554.513 euros ont été mobilisés pour soutenir financièrement 282 projets associatifs dans le département. Les associations éligibles pourront déposer leurs demandes de subvention via la plateforme en ligne « Le Compte Asso ».

Les grands axes de la campagne FDVA 2025

La campagne s’articule autour de deux axes principaux, définis dans la note d’orientation départementale jointe :

-

Axe 1 : Aide au fonctionnement global et au développement des associations

Cet axe soutient les associations dans leur fonctionnement quotidien, sans nécessiter de projet spécifique. Les priorités seront données aux associations :

- Fonctionnant principalement avec des bénévoles ou ayant un maximum de deux équivalents temps plein (ETPT).

- Ayant un accès limité aux financements publics.

- Déposant une demande pour la première fois.

- Axe 2 : Soutien à de nouveaux projets ou initiatives d’innovation sociale

Ce volet est dédié aux projets répondant à des besoins sociaux insuffisamment couverts.

Les priorités incluent :

- Des projets qui concourent à l’accompagnement des associations et de leurs bénévoles sur un territoire défini, notamment à l’aide du dispositif Guid’asso

- Des projets favorisant l’accompagnement des associations et bénévoles sur un territoire défini.

- Des initiatives innovantes ou ayant un fort impact social dans divers secteurs (santé, environnement, mobilité, etc.).

- Les demandes déposées par des associations non éligibles à l’Axe 1 (associations ayant plus de 2 ETP salarié).

Les subventions accordées dans le cadre des deux axes varient entre 1 000 et 8 000 euros par association.

Les associations souhaitant participer doivent répondre aux critères d’éligibilité précisés dans la note d’orientation en téléchargement ci-dessous.

Elles doivent notamment être déclarées en Maine-et-Loire, avoir un objet d’intérêt général et respecter les principes du contrat d’engagement républicain.

Les demandes doivent être déposées exclusivement via « Le Compte Asso », accompagné des documents requis (rapport d’activité, budget prévisionnel, etc.).

Pour toute question ou accompagnement, les associations peuvent contacter le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) ou se rapprocher du réseau Guid’Asso.

Trois soirées d'informations en visioconférences sont programmées les 15, 16 et 20 janvier prochains, de 17h30 à 19h.

Si vous souhaitez participer à l'une de ces soirées, inscrivez vous en cliquant sur le lien suivant :

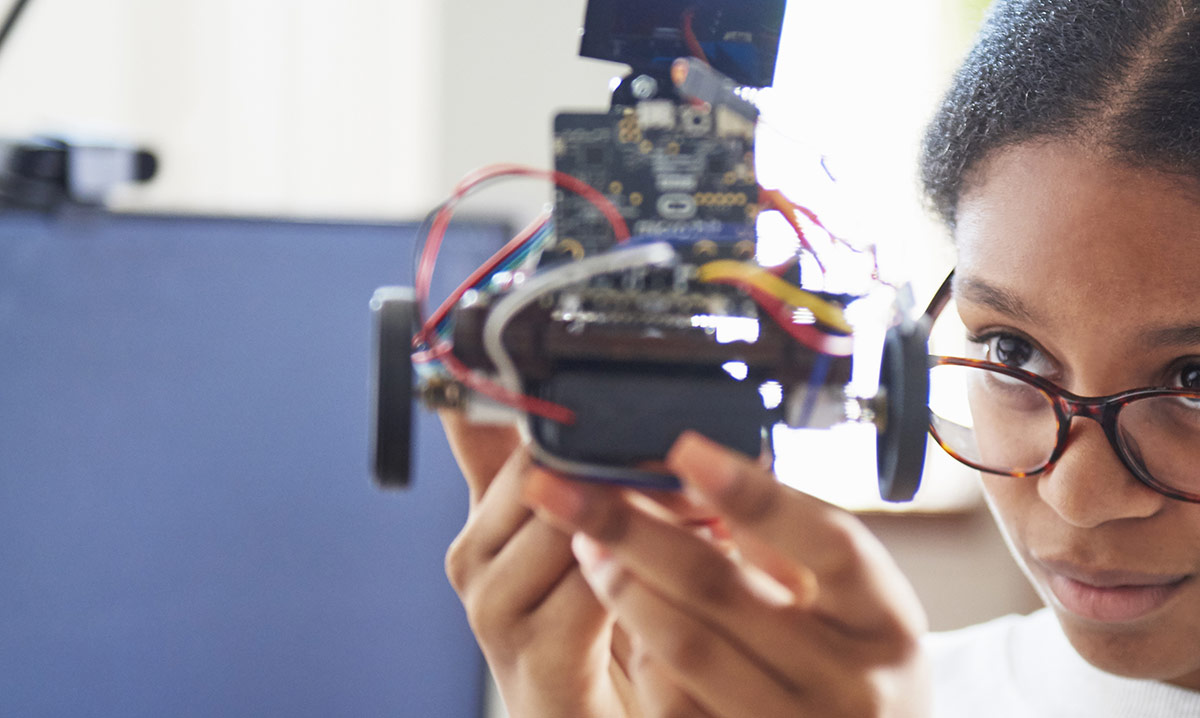

Depuis 2014, la Fondation Orange s’est engagée dans une démarche ambitieuse autour de l’éducation grâce au numérique pour donner de nouvelles chances à des jeunes et des femmes en insertion sociale et professionnelle. Pour cela, nous avons développé le concept de FabLabs et Tiers Lieux Solidaires permettant d’accompagner et de former des jeunes en insertion dans les 25 pays où Orange est présent.

L’appel à projets Apprendre Autrement est destiné aux associations qui œuvrent pour l’éducation des jeunes en insertion par la pédagogie active et qui souhaitent mettre en place un projet collectif mené par les jeunes répondant à un besoin local par une réalisation concrète. Cela permettra aux jeunes de développer des compétences transverses (les 4 C de l’éducation : travailler en Collectif, Créativité, Communication, esprit Critique), de lever les freins, de reprendre confiance en soi, de se remobiliser, d’exprimer leurs talents, et de jouer un rôle dans la société.

Cette année, nous intégrons à la sensibilisation de l’usage du numérique responsable, celle de l’IA.

Pour les critères généraux, se référer à la charte de gouvernance de la Fondation Orange.

Pour les conditions applicables si votre structure est sélectionnée, se référer au modèle : convention applicable pour l’Europe ou convention applicable hors Europe. Nous vous remercions de procéder à la relecture du document et aux vérifications utiles avant le comité de sélection.

Veuillez noter que vous vous inscrivez dans le cadre d’un mécénat et vous engagez, à ce titre, à nous fournir ces documents après votre sélection : un bilan d’activité, une attestation d’utilisation des fonds ainsi qu’un reçu fiscal.

Critères spécifiques des projets :

- Pratiques innovantes, grâce à la pédagogie active et l’apprentissage par le faire ensemble, mettant au cœur un projet collectif réalisé par les jeunes permettant de développer la confiance en soi, la motivation, la remobilisation, le lien social et les compétences

=> plusieurs jeunes mènent le même projet sur une durée minimum de 35h permettant d’avoir un impact sur la remobilisation et la montée en compétences des jeunes

- Répondant à un besoin local de l’association, d’une autre association, d’une collectivité, d’une entreprise ou à un enjeu sociétal pour développer les interactions avec des acteurs du territoire, apporter du sens et accroître la fierté

=> nécessité d’un partenariat opérationnel avec l’entité (association, collectivité, entreprise, coopérative, …) ayant le besoin, qui validera le cahier des charges, itèrera pendant le projet et assistera à la restitution. Les projets répondant à une demande externe seront privilégiés.

- Aboutissant à une réalisation concrète et utile, répondant au besoin

=> nécessité d’avoir un fablab ou d’avoir un partenaire fablab pour la réalisation d’un prototype et la fabrication d’un objet

- Utilisant le numérique (machines numériques (fablab), logiciels, réseaux sociaux, …) et intégrant une sensibilisation aux usages numériques responsables

=> une sensibilisation à l’usage de l’IA responsable est souhaitée

- À destination des jeunes en décrochage ou en insertion à partir de 13 ans (4ème) jusqu’à 25 ans en partenariat avec des associations soutenant directement ces jeunes

=> nécessité d’un partenaire prescripteur si vous n’accompagnez pas directement les jeunes (mission locale, école de la deuxième chance, mission locale, EPIDE, association de soutien des jeunes en difficulté, association pour les jeunes réfugiés, association culturelle, …) qui les suivent pendant le projet et après pour mettre en valeur cette expérience et leurs compétences développées

- Une restitution des réalisations aura lieu en présence des partenaires permettant aux jeunes de poursuivre le développement des compétences et d’être fiers de leur réalisation

- Le budget associé (ces actions devant être gratuites pour ce public) est réaliste et ne concerne ni le fonctionnement général, ni les salaires des permanents de l’association. L’accompagnement financier de la Fondation Orange correspondra à une participation au projet :

• La construction du projet et la coordination avec la(es) structure(s) partenaire(s)

• l’accompagnement des jeunes pendant le projet et la valorisation de l’action

• l’achat de matériel complémentaire pour réaliser le projet si nécessaire

- La capacité à mener à bien ce projet (équipe, compétences, autre partenaire financier, …), ainsi que le nombre de sessions/cohortes envisagées et le nombre de bénéficiaires

- Le projet se déroule en France.

- Le projet n'est pas : une formation descendante, un atelier numérique, des activités média (vidéo, web, …), un voyage interculturel, du mentoring ou la construction d’un lieu

- Associations soutenant les jeunes en difficulté (école de la deuxième chance, MJC, EPIDE, structure de formation spécialisée, …)

- Associations proposant des solutions éducatives (espace du faire (fablab, tiers-lieu, …), association d’éducation populaire, …) en partenariat avec des associations soutenant des jeunes

L’association ou l’ONG doit pouvoir établir une attestation fiscale de reçu pour don.

Pièces à joindre au dossier :

- Le statut de l’association

- Le budget de l’association

- Le dernier rapport de commissaires aux comptes

- Le bilan des actions financées par la Fondation Orange pour des associations déjà soutenues (sans ce bilan, la Fondation n’accompagnera pas un nouveau projet)

Cette subvention a pour objet de soutenir les projets de qualité qui concourent à sensibiliser à la lecture, associant des professionnels de la chaîne du livre et s’adressant aux personnes empêchées de lire du fait d’un handicap, d’une hospitalisation, d’une perte d’autonomie, ou d’un placement sous-main de justice et aux personnes présentant des difficultés d’accès et/ou d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, notamment les plus jeunes. Cette subvention vise à soutenir des projets proposant des actions de médiation partenariales, en lien ou non avec l’acquisition d’une offre documentaire ou d’outils de lecture.

Le budget minimum du projet présenté est de 2 000 €. Le montant minimum susceptible d'être accordé est de 1000 €. Le financement du CNL ne peut dépasser 70% du projet présenté.

Le Parcours rESSort est le programme d’accompagnement à l’émergence des projets d’Economie Sociale et Solidaire (ESS), répondant à des enjeux sociaux et environnementaux sur le territoire vendéen.

Pour la 5ème année consécutive, le Gérontopôle des Pays de la Loire, Malakoff Humanis et la Carsat des Pays de la Loire lancent un nouvel appel à solutions !

Cette nouvelle édition vise à encourager le développement ou la création de solutions innovantes, qui favorisent le développement des démarches d’aller-vers pour lutter contre le non-recours et faciliter l’accès à des actions de prévention de la perte d’autonomie.

Les démarches d’aller-vers sont essentielles pour qu’une action puisse toucher l’ensemble de ses bénéficiaires potentiels et non seulement celles et ceux qui sont en capacité (physique, cognitive, sociale, culturelle) d’en prendre connaissance et de la solliciter.

L’aller-vers n’ayant pas de définition conventionnellement stabilisée, voici celle retenue pour cet appel à solutions :

« L’aller-vers est à entendre comme une démarche qui se situe au-delà de toute intervention sociale, qu’elle soit d’accueil, de diagnostic, de prescription, d’accompagnement.

Cette démarche rompt avec l’idée que l’intervention sociale ferait systématiquement suite à une demande exprimée.

Elle permet d’intégrer dans les pratiques les situations de non-demande de certains publics (pas seulement des personnes vulnérables) et engage les acteurs à se situer dans une pratique proactive, pour entrer en relation avec ces publics. »

Cyprien Avenel, Sociologue et expert à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)

PROBLÉMATIQUE

Dans le cadre de cet appel à solutions conçu POUR et AVEC les usagers, les retraités ont été associés à la définition du besoin et seront parties prenantes sur la sélection des dossiers finalistes.

Après consultation et échange avec les membres du Club Régional des Usagers, une problématique a été mise en exergue : Comment lever les freins de l’aller-vers pour en développer l’usage ?

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

- Vous êtes une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé ?

- Votre projet ou innovation bénéficie aux personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes et vivant en région Pays de la Loire ?

- Votre solution est une création ou un développement de service, d’organisation, de technologie répondant aux besoins des seniors tels que définis dans le cahier des charges ?

Objectifs

Soutenir des actions d’éducation aux médias et à l’information de rayonnement régional ou local pour un déploiement à compter de la rentrée 2026 ou durant l’année scolaire 2026-2027.

Avec quatre priorités :

- lutter contre les contenus haineux et déconstruire les théories complotistes dont la la diffusion massive en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, constitue un défi croissant pour notre société et notre démocratie,

- décrypter les infox, notamment autour des sujets scientifiques, analyser les images, savoir s’orienter dans les différentes sources d’information, comprendre les mécanismes d’influence qui sont en jeu,

- favoriser une meilleure compréhension du travail journalistique, du fonctionnement des médias et des réseaux sociaux, dans un contexte de grande défiance d’une partie de la population vis-à-vis des médias traditionnels et de circulation massive de fausses informations,

- lutter contre le piratage et sensibiliser au rôle de la propriété intellectuelle dans la protection des auteurs et de la création.

Au-delà des acteurs impliqués dans l’éducation aux médias et à l’information, il semble important de mobiliser autour de cet enjeu les médias locaux et régionaux, quel que soit leur mode de diffusion : audiovisuel, radiophonique, papier, numérique, ainsi que l’ensemble des acteurs locaux de l’éducation populaire mais aussi de la culture, scientifique, technique et industrielle dont les actions participent au développement de l’esprit critique.

Acteurs et projets éligibles

Les porteurs de projets éligibles :

- acteurs locaux de l'éducation aux médias,

- associations issues des médias, associations professionnelles ou collectifs de journalistes ou de médias,

- acteurs culturels et artistiques,

- acteurs locaux de l'éducation populaire,

- collectivités territoriales et leurs équipements culturels, notamment les bibliothèques municipales, intercommunales, départementales, les services des archives départementales ou espaces publics numériques,

- médias locaux, départementaux ou régionaux : publications de presse, services de presse en ligne, radios, webradios, télévisions, webTV…

- acteurs locaux de la culture scientifique et technique.

Ce soutien peut se cumuler avec d’autres dispositifs existant au niveau national ou au niveau local comme le Fonds de soutien à l’expression radiophonique ou le Fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité. Dans cette hypothèse, il s’agit bien de cibler l’aide sur une activité ou un projet identifié d’éducation aux médias et à l’information.

Les projets éligibles :

- actions d’éducation aux médias et à l’information en particulier à destination des jeunes quelle que soit leur situation, projets à destination des jeunes en situation spécifique (IME, protection judiciaire de la jeunesse, établissements de soins, écoles de la deuxième chance ou établissements pour décrocheurs scolaires…), projets hors temps scolaire portés par des établissements de lecture publique, ainsi que des projets de l’éducation populaire pour toucher les jeunes hors temps scolaire,

- actions et programmes mettant en avant l’esprit critique et la démarche scientifique en lien avec un acteur de la culture scientifique et technique,

- actions de formation de formateurs ou d'intervenants,

- développement, valorisation et diffusion d’outils pédagogiques et de ressources,

- amplification de projets déjà existants qui méritent d’être déployés plus largement pour augmenter le nombre de bénéficiaires.

Les projets touchant les publics scolaires du collège et du lycée relèvent de l’offre collective du Pass Culture. A ce titre, ils ne peuvent pas être déposés dans le cadre de cet appel à projets.

Depuis 2012, le Prix National de la Construction Bois (PNCB) met en lumière des ouvrages architecturaux, du quotidien à l’exceptionnel, provenant de l’ensemble du territoire français.

Son objectif ? Valoriser le savoir-faire de la filière et mettre en avant les possibilités offertes par le matériau bois, pour en accroître le recours et répondre aux enjeux environnementaux de la construction.

Vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la filière forêt-bois, le Prix National de la Construction Bois récompense chaque année des bureaux d’études, des architectes, des maîtres d’ouvrage, des designers en aménagement qui ont fait le choix du bois pour bâtir, réhabiliter, étendre ou bien aménager.

Depuis sa création le PNCB a enregistré plus de 6000 candidatures. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ce réalisations, les photos, les descriptifs techniques et les coordonnées des intervenants sur le site : www.panoramabois.fr

Les entrepreneurs concourent dans quatre catégories représentant les grands enjeux actuels : soutenir l’emploi, renforcer le lien social, agir pour la santé et protéger l’environnement. Un lauréat sera désigné dans chaque catégorie. À l’occasion des 10 ans de La Fabrique Abeille Assurances, un prix spécial Terres d’Avenir récompensera une initiative innovante liée au monde agricole, en écho aux origines d’Abeille Assurances.

Le concours s’adresse aux projets à impact positif, portés par une structure juridique existante et ayant atteint un certain niveau de maturité. Les projets doivent être parrainés par un agent général Abeille. Assurances et s’inscrire dans l’une des quatre thématiques du concours.

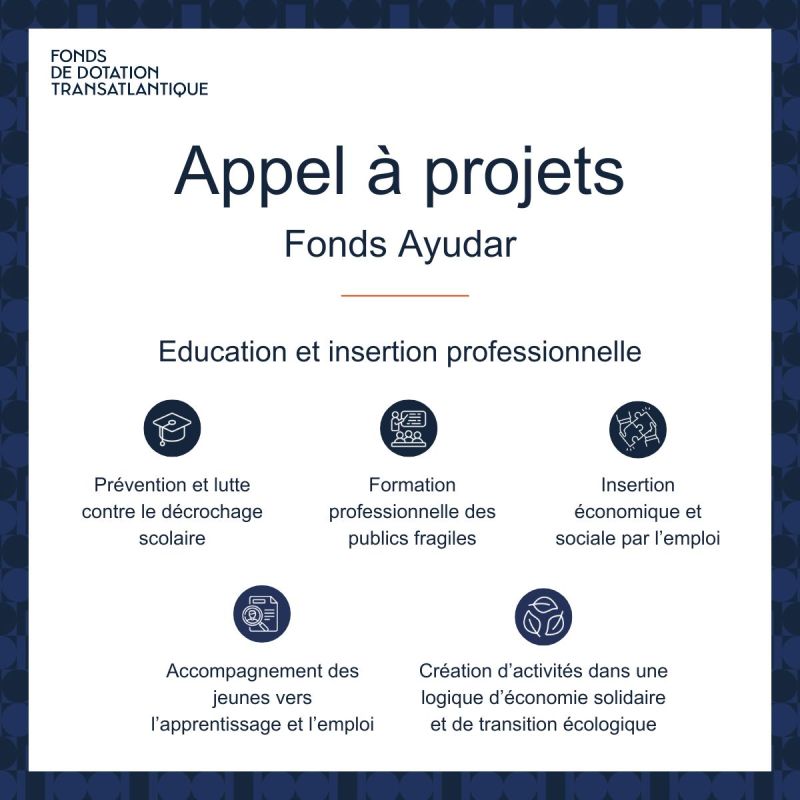

Vous êtes un organisme français éligible au régime du mécénat et porteur d’un projet de formation ou d’insertion par l’emploi sur votre territoire ?

Écrivez à projets@fddtransatlantique.org pour prendre connaissance des critères de sélection et obtenir un formulaire de candidature.

Cette troisième édition de l’appel à projets de recherche (APR) PACT²e « Planifier et aménager, face au changement climatique, la transition des territoires » interroge les leviers de l’urbanisme pour planifier et aménager les territoires et les villes dans un contexte d’urgence climatique. Il a vocation à lever des verrous scientifiques pour :

- répondre conjointement aux enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ;

- maximiser les cobénéfices environnementaux et sanitaires de l’action climatique ;

- analyser pour les réduire les vulnérabilités sociales au changement climatique, répartir équitablement les efforts et bénéfices de l’action climatique, et assurer la participation des populations les plus vulnérables, dans un objectif de transition juste.

L’APR s’adresse à des consortiums pluriels, composés :

- d’équipes de recherche (laboratoires publics ou privés de recherche, bureaux d’étude, associations, etc.) interdisciplinaires :

les expertises en lien avec l’urbanisme, l’aménagement et le climat (planification écologique et urbaine, atténuation et adaptation au changement climatique, climatologie urbaine et modélisation, etc.) devront être croisées avec les sciences humaines et sociales (santé publique, économie, sociologie, sciences politiques, géographie, communication, psychologie, anthropologie, design, etc.) ; - d’acteurs territoriaux (collectivités, agences d’urbanisme, CAUE, entreprises, associations, etc.), dans une logique de recherche participative.

Il est structuré autour de deux axes de recherche :

- Axe 1 : Planifier des trajectoires territoriales d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

- Axe 2 : Aménager les villes et les villages pour répondre aux enjeux d’atténuation et d’adaptation et maximiser les cobénéfices.

Pour l’ensemble de ces axes, les projets attendus :

- pourront couvrir l’un ou les deux axes de l’APR ;

- répondront aux critères d’évaluation définis ;

- s’attacheront à développer un ancrage territorial ;

- seront composés de consortiums interdisciplinaires et ouverts aux acteurs des territoires ;

- seront d’une durée comprise entre 24 mois et 36 mois ;

- s’attacheront à communiquer et valoriser les résultats de la recherche :

- tout au long du projet et au-delà de la communication scientifique ;

- en veillant à répondre aux besoins des cibles ;

- et en s’associant, si besoin, à des acteurs compétents en communication, graphisme et/ou design ;

- s’assureront du caractère généralisable et transposable des résultats de la recherche ;

- incluront une évaluation environnementale des impacts du projet déposé.

Cette aide est destinée aux structures organisatrices de festivals, portant la responsabilité de l’événement. Dans le cadre de cette aide, un festival est entendu comme une manifestation circonscrite dans le temps et dans l’espace, qui développe un projet artistique et culturel dans une logique éditoriale de programmation formant une unité, et reposant sur trois critères :

- la programmation d’œuvres artistiques et de créations proposée majoritairement par des professionnels ;

- une durée définie et une récurrence dans le temps, qu’elle soit annuelle, biennale, etc.;

- un ancrage territorial.

b) Types d’aide

Trois types d'aide sont prévues : une aide ponctuelle (aide au projet), une aide pluriannuelle (aide au fonctionnement global) et une aide transversale (aide à la transition du festival).

En 2025, la médiane d’aide accordée en DRAC était de 10 000 €.

Les actions/interventions présentées au titre du présent appel à projets devront être construites en prenant en compte les besoins et attentes des publics ciblés (notamment les publics vulnérables ou f ragiles – en situation de handicap, de précarité, etc.), et constituer une réponse pertinente à ces besoins, en adaptant les approches et les outils déployés.

L’ensemble des facteurs de risque de cancer peuvent être ciblés : tabac, alcool, alimentation déséquilibrée, surpoids et obésité, certaines inf ections (notamment les HPV ou papillomavirus), rayonnements UV, radon, manque d’activité physique et sédentarité ainsi que diverses f ormes de pollution environnementales (particules fines, substances chimiques dont les perturbateurs endocriniens, pollution de l’air intérieur et extérieur, etc.).

Chaque axe peut contribuer à mettre en place des actions de lutte contre les inégalités sociales, notamment dans une visée d’universalisme proportionné.

Pour aider les candidats à concevoir leur projet, l’Institut national du cancer à produit un document intitulé « Exemples d'actions et ressources complémentaires pour répondre à l'AAP 0 exposition » permettant de donner des exemples d’actions pertinentes ainsi que des ressources méthodologiques, et ce, particulièrement concernant l’évaluation de projets.

Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des organismes publics ou privés participant d’une mission de service public œuvrant dans les domaines des po litiques publiques locales, notamment :

• Les collectivités territoriales (dont celles à statut particulier) ;

• Les établissements publics locaux, et en particulier les établissements de coopération territoriale (Ex : EPCI) ;

• Les personnes morales de droit privé intervenant dans le domaine des politiques locales de la petite enfance et/ou de la jeunesse et des sports (clubs sportifs, centre aérés, structures d’accueil de la petite enfance et autres associations œuvrant auprès des publics ciblés par l’AAP) ou dans le domaine de la santé publique.

Lorsque le projet est porté, à titre principal, par une personne morale de droit privé (association, fondation) notamment une structure de santé (réseau par exemple), le projet doit être structuré de manière à garantir la participation de l’ensemble des acteurs locaux impliqués et pertinents au regard des objectif s poursuivi s par le projet.

L’organisme bénéf iciaire de la subvention peut être soit :

• un organisme de droit public, doté d’un comptable public ;

• un organisme de droit privé ou de droit public non doté d’un comptable public qui, le cas échéant et dès lors qu’une équipe participant à la réalisation du projet lui est rattachée, procède aux reversements de la subvention allouée par l’Institut aux équipes participant à la réalisation du projet

Pour être éligible, le projet doit répondre aux conditions suivantes :

• Le projet doit répondre aux objectif s du présent appel à projets et s’inscrire dans un des axes thématiques identifiés

• Les projets doivent avoir une durée de 24 ou 36 mois ;

• La subvention demandée à l’Institut doit être d’un montant inf érieur ou égal à 300 000 €.

• La structure et l’équipe doivent correspondre aux attentes f ixées en parties 4.1 à 4.4;

• Un seul projet par structure candidate pourra être financé

• Le coordonnateur de projet :

- ne pourra pas être membre du comité d’évaluation de cet appel à projets ;

- ne doit pas assurer la coordination de plus de trois projets en cours de f inancement par l'Institut ;

- s’engage à consacrer au minimum 30% de son temps au projet. Plus généralement, toute personne participant à des projets f inancés par l’Institut national du cancer ne peut être engagée à plus de 100% de son temps dans ses dif férents projets en cours de f inancement par l’Institut.

Les dossiers ne satisf aisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas soumis à évaluation

PÉRIODE DE RÉALISATION POSSIBLE DE L'OPÉRATION : Du 01/01/2026 au 31/12/2027

DURÉE MINIMUM DE L'OPÉRATION : 12 mois

DURÉE MAXIMUM DE L'OPÉRATION : 24 mois

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EUROPÉEN PRÉVU : 406 681,38 €

MONTANT MINIMUM FSE+/FTJ : 60 000 €

TAUX D'INTERVENTION FSE+/FTJ MAXIMUM : 60% %

MONTANT MINIMUM COÛT TOTAL ÉLIGIBLE : 100 000 €

Les objectifs opérationnels sont les suivants :

- Accueillir les personnes orientées par les prescripteurs locaux ;

- Élaborer les diagnostics socio professionnels des personnes, évaluer leurs besoins et définir avec elles, les étapes à mettre en œuvre ;

- Construire des parcours cohérents et concertés d’accès ou de retour à l’emploi ;

- Travailler dans le cadre du Service Territorial d'Insertion pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active;

- Mettre en œuvre l'accompagnement dans le cadre de la délégation du PPAE (Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi) lorsque les bénéficiaires sont orientés par Pôle emploi, une convention devant être établie à cet effet;

- Mettre en œuvre ces parcours en mobilisant les outils existants (actions PLIE, droit commun…);

- Mettre en relation avec les entreprises via l’ensemble des outils à sa disposition ;

- Opérer un accompagnement renforcé des participants jusqu’à 6 mois suivant l’embauche ou l’entrée en formation qualifiante, en lien avec les entreprises ou les centres de formation ;

- Gérer administrativement son intervention (tenue de tableaux de bord, alimentation d’une base de données, comptes rendus et bilans…);

- Rendre compte de l'activité de façon fiable et régulière.

L’objectif prévisionnel est d'accompagner chaque année entre 350 et 400 personnes en file active et de réaliser entre 180 et 200 nouvelles entrées par an, avec un objectif de sorties positives fixé entre 90 et 100 personnes par année.

L’action d’accompagnement doit permettre de proposer des parcours individualisés dans le cadre d'un suivi personnalisé et renforcé permettant de déboucher sur une insertion professionnelle durable des participants. Elle s'appuie sur l'existant et propose l’intervention de référents emploi

complétant et renforçant l'offre de droit commun.

Les porteurs de projets pourront proposer des solutions innovantes en matière d’accompagnement pour tout ou partie des publics, de placement et de levée des freins à l’emploi.

Le programme Mobilogs vise à soutenir la production et le partage de nouvelles connaissances utiles aux acteurs socioéconomiques et institutionnels pour concevoir, expérimenter ou diffuser des mesures de sobriété dans les systèmes de mobilité et de logistique.

Mobilogs vise à soutenir des partenariats multidisciplinaires ou transdisciplinaires et s’adresse ainsi à trois types d’acteurs :

- Des acteurs de la recherche : des laboratoires de recherche, entreprises, fondations ou associations, issus de toutes les disciplines (sciences humaines et sociales, sciences de l’information et de la communication, sciences de l’éducation, sciences de l’ingénieur).

- Des acteurs de terrain : des collectivités ou d’autres institutions publiques ou parapubliques opératrice de politique(s) sectorielle(s) (aménagement du territoire, développement économique, éducation, culture, transports, action sociale, tourisme, sport…), des entreprises ou fédération d’entreprises impliquées dans des actions de transformation de pratiques de mobilités ou de logistique.

- Des acteurs de la facilitation, de la médiation scientifique ou de l’éducation : fondations, associations, écoles, établissements d’enseignement supérieur.

Le montant moyen de l’aide attribuable par projet est de 180-250 k€, pour une durée généralement comprise entre 24 et 36 mois.

Selon la maturité du projet, il est aussi possible d’être accompagné dans le cadre d’un projet de recherche en émergence sur une durée de 18 mois pour un montant d’aide maximum de 30 k€.

Pour vous informer plus avant sur cet appel à projets :

N’hésitez pas à visionner le webinaire organisé le 6 janvier 2026 disponible à ce lien

Il s’agit d’une phase d’idéation qui devra se conclure par le dépôt d’une lettre d’intention par le coordonnateur du consortium dans le formulaire en ligne. Un guide d’aide à la préparation de la lettre d’intention est disponible ci-dessous.

Attention, cette lettre d’intention ne constituera pas la demande d’aide définitive et il n’est attendu qu’un coût de projet et montant d’aide indicatifs. Le guide de catégories des dépenses est disponible à titre informatif pour permettre d’identifier les postes de dépenses a priori éligibles.

À ce stade, par souci de simplicité, il est également possible de n’enregistrer sur la plateforme que le coordonnateur du projet. En revanche, les acteurs cités dans la lettre d’intention devront tous être déclarés lors du dépôt du dossier complet (cf. ci-dessous).

PÉRIODE DE RÉALISATION POSSIBLE DE L'OPÉRATION : Du 01/01/2026 au 31/12/2026

DURÉE MINIMUM DE L'OPÉRATION : 6 mois

DURÉE MAXIMUM DE L'OPÉRATION : 12 mois

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EUROPÉEN PRÉVU : 150 000 €

MONTANT MINIMUM FSE+/FTJ : 6 000 €

TAUX D'INTERVENTION FSE+/FTJ MAXIMUM : 60 %

MONTANT MINIMUM COÛT TOTAL ÉLIGIBLE : 10 000 €

L’objectif de cet appel à projets est de permettre à des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi de bénéficier d’une mise en situation de travail avec un accompagnement socioprofessionnel et un encadrement technique et pédagogique spécifiques afin de stabiliser leur situation, de construire un parcours d’insertion conforme à leur souhait et d’ accéder à l’emploi ou à la formation qualifiante. Il s’agira d’assurer l’embauche et la mise au travail des personnes et d’organiser le suivi de la reprise d’activité, de la montée en compétences et de l’avancée du parcours en vue de créer les conditions d'une insertion professionnelle durable et de concrétiser celle-ci par un accès à l’emploi ou à la formation qualifiante.

Les opérations éligibles sont les actions d’accompagnement socio-professionnel et d’encadrement technique des participants au sein des ACI ("périmètre restreint").

Les projets proposés porteront sur :

- L’accueil et l’intégration des participants orientés par le PLIE : Les salariés intégrant l’opération devront répondre aux critères d’éligibilité définis par le protocole d’accord du PLIE de l’agglomération nazairienne 2022-2027. Dans le cas d’un participant déjà engagé dans un parcours PLIE, le positionnement de celui-ci sur l’étape chantier fera l’objet d’une prescription argumentée du référent de parcours PLIE. Dans le cas d’une personne recrutée sur le chantier après orientation par un autre prescripteur (France Travail, Cap Emploi, ou candidature spontanée via la plateforme.) et qui n’est pas participant du PLIE, il appartiendra au porteur de projet, si la personne remplit les conditions d’éligibilité, de solliciter son intégration au dispositif auprès du Comité de suivi de parcours via l’équipe d’animation du PLIE. Le cas échéant, les salariés en insertion ne seront éligibles sur l’opération FSE+ qu’à partir de leur date d’entrée effective dans le dispositif PLIE.

- L’accompagnement social et professionnel :

Mise en situation de travail sur des supports favorisant le développement de compétences sociales et techniques ;

Élaboration d’un projet d’insertion prenant en compte les souhaits des salariés, leurs compétences, les freins à l’emploi et les opportunités sur le marché de l’emploi ;

Orientation vers la CRE du PLIE et mobilisation des actions proposées par la CRE ou le PLIE en règle générale ;

Accompagnement socio-professionnel du participant au sein de la structure. Des réunions bilan sous forme de tripartites (entre représentant du chantier, participant et référent PLIE ou chargée de relation entreprise) et/ou bipartite (entre représentant du chantier et référent PLIE ou chargée de relation entreprise) seront organisées mensuellement ainsi qu’à la demande de l’une des parties ;

- La formation des salariés en insertion en vue d’améliorer leur employabilité :

Réponse aux besoins de formation des salariés en vue d’améliorer leur employabilité ;

Actions réalisées en interne et en cherchant des solutions dans l’offre de formation du territoire.

- La préparation à la sortie vers l’emploi ou la formation :

Recherche de solutions emploi, insertion ou formation, en fonction des besoins de chaque participant, et en lien avec le référent de parcours et la chargée de relation entreprise du PLIE. Tout au long du parcours du participant, la structure pourra solliciter la chargée de relation entreprise pour faciliter voire accélérer la mise en emploi.

Réalisation du bilan de l’accompagnement et transmission aux référents PLIE et à la structure d’animation du PLIE.

PÉRIODE DE RÉALISATION POSSIBLE DE L'OPÉRATION : Du 01/01/2026 au 31/12/2026

DURÉE MINIMUM DE L'OPÉRATION : 6 mois

DURÉE MAXIMUM DE L'OPÉRATION : 12 mois

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EUROPÉEN PRÉVU : 120 000 €

MONTANT MINIMUM FSE+/FTJ : 60 000 €

TAUX D'INTERVENTION FSE+/FTJ MAXIMUM : 60 %

MONTANT MINIMUM COÛT TOTAL ÉLIGIBLE : 100 000 €

L’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de cet appel à projets doit permettre de :

- Proposer des parcours intégrés à 100 participants minimum, conformément aux objectifs quantitatifs du PLIE ; avec une file active de 30 participants minimum ;

- Proposer une action de préparation à l’emploi en SIAE à 40 participants minimum ;

- Amener 50% des participants vers une sortie positive ou emploi de transition (entrée en SIAE), d’autres sorties pourront être considérées comme positives comme les orientations vers un dispositif adapté et les ouvertures de droit à la retraite, elles seront soumises à validation auprès de la Commission de validation des entrées sorties ;

- Assurer une couverture géographique à l’échelle de la métropole nantaise, afin de permettre à tous les résidents du territoire d’être accompagnés.

Les opérations éligibles sont des opérations d’accompagnement et de préparation à l’emploi de personnes éloignées du marché du travail rencontrant des difficultés linguistiques. L’ accompagnement renforcé, adapté aux besoins de ce public, est assuré par un référent de parcours. Il co-construit les parcours d'insertion avec les participants puis les accompagne tout au long de ce parcours vers un emploi durable. La fonction d’accompagnement est mise en œuvre de manière individuelle et collective. L’approche et les outils utilisés devront tenir compte du frein linguistique avec une part importante d’ateliers collectifs.

L’action de préparation à l’emploi en ACI est assurée par un chargé de projet qui construit et anime l’action en lien avec Nantes Métropole et les partenaires SIAE impliqués. De même que pour l’accompagnement renforcé, l’approche et les outils utilisés devront tenir compte du frein linguistique.

La connaissance des publics rencontrant des difficultés d’insertion permettra d’établir un diagnostic individuel, d’identifier les atouts et difficultés afin de construire un parcours progressif d’ accès à l’emploi durable ou à l’emploi de transition avec la personne accompagnée.

La compétence en Français Langue Étrangère permettra d’adapter l’accompagnement aux spécificités du public cible.

La connaissance de l’IAE facilitera la mise en œuvre opérationnelle de l’action de préparation à l’emploi en SIAE.

PÉRIODE DE RÉALISATION POSSIBLE DE L'OPÉRATION : Du 01/01/2026 au 31/12/2026

DURÉE MINIMUM DE L'OPÉRATION : 6 mois

DURÉE MAXIMUM DE L'OPÉRATION : 12 mois

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EUROPÉEN PRÉVU : 210 000 €

MONTANT MINIMUM FSE+/FTJ : 20 000 €

TAUX D'INTERVENTION FSE+/FTJ MAXIMUM : 90 %

MONTANT MINIMUM COÛT TOTAL ÉLIGIBLE : 30 000 €

L’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de cet appel à projets doit notamment permettre de :

Proposer des parcours intégrés à des personnes éloignées de l’emploi conformément aux objectifs quantitatifs du PLIE, soit :

o 300 personnes accompagnées minimum, dont 60 nouvelles entrées dans le PLIE ;

o 45 sorties positives correspondant à 50% des sorties totales (42 % en emploi durable ou création d’activité, 8 % en formation qualifiante) ;

Assurer une couverture géographique à l’échelle de la CARENE, afin de permettre à tous les résidents du territoire d’être accompagnés. Pour cela, des permanences et ateliers

décentralisés sur l’ensemble des communes et quartiers de l’agglomération devront être proposées. Les référents de parcours devront de ce fait être équipés d’outils permettant l’accès au logiciel de suivi des participants à distance ;

Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement. Chaque référent de parcours assurera l’accompagnement au minimum de 100 participants de 26 ans et plus par an, correspondant à 70 participants minimum en file active sur l’année civile pour un équivalent temps plein.

PÉRIODE DE RÉALISATION POSSIBLE DE L'OPÉRATION : Du 01/01/2026 au 31/12/2027

DURÉE MINIMUM DE L'OPÉRATION : 6 mois

DURÉE MAXIMUM DE L'OPÉRATION : 24 mois

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EUROPÉEN PRÉVU : 110 000 €

MONTANT MINIMUM FSE+/FTJ : 25 000 €

TAUX D'INTERVENTION FSE+/FTJ MAXIMUM : 50 %

MONTANT MINIMUM COÛT TOTAL ÉLIGIBLE : 50 000 €

L’opération d’animation du PLIE vise à la coordination et à la mise en œuvre du dispositif, dans le respect des orientations définies par le Protocole d’accord 2022-2027, de la piste d’audit mise en place par l’OGIM Nantes Saint-Nazaire, du Programme national FSE+ 2021-2027 et du cadre stratégique pour l’inclusion en Loire-Atlantique 2022-2027.

L’OGIM Nantes-Saint Nazaire souhaite soutenir l’animation du PLIE de l’agglomération nazairienne en cofinançant une équipe d’animation assurant les fonctions suivantes :

- Pilotage du dispositif : formalisation des propositions et/ou problématiques pour le Comité de Pilotage et mise en œuvre de ses décisions ;

- Mise en œuvre du protocole d’accord 2022-2027 : Mise en œuvre et application des orientations stratégiques et des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs fixés ;

- Mise en place de la programmation : Suivi de l'exécution de la programmation des opérations conventionnées ;

- Recherche de la complémentarité et de l’additionnalité des interventions ;

- Organisation et/ou animation d’évènements de territoire ;

- Veille départementale, régionale, nationale et communautaire sur l’actualité de la formation, de l’emploi et de l’inclusion en favorisant sa diffusion et son explication aux partenaires ;

- Mise en cohérence des interventions du PLIE avec celles des partenaires en particulier avec le Département dans le cadre stratégique pour l’inclusion en Loire Atlantique ;

- Evaluation du dispositif ;

- Elaboration des procédures de suivi de la réalisation des objectifs du dispositif ;

- Gestion des outils de suivi, contrôle qualité de la saisie sur Viesion Evolution des données participants et des indicateurs FSE permettant de renseigner MDFSE ;

- Coordination des parcours ;

- Coordination fonctionnelle des référents de parcours ;

- Gestion des participants (gestion, contrôle et formalisation de leur éligibilité et des sorties) ;

- Gestion et animation du Comité de suivi des parcours, en charge de la validation des entrées et sorties du dispositif et du fonds d’aide

- Mise en œuvre des outils nécessaires à la traçabilité des parcours dans le PLIE ;

- Fonction d’animation territoriale de la relation aux acteurs économiques ;

- Animation du partenariat économique local, en lien avec France Travail, la Mission Locale, l’unité emploi ;

- Développement de coopérations avec les acteurs économiques et de la formation contribuant à la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de projets visant à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi ;

- Coordination fonctionnelle de la chargée de relation entreprises : Suivi d’activité, articulation des interventions référent-e-s de parcours et des chargé-e-s de relation entreprises, mise en place d’actions collectives adaptées (ateliers coaching, formation) visant l’adaptation des compétences des publics aux emplois disponibles sur le marché du travail local ;

- Fonction de communication ;

- Elaboration de supports de présentation de l’offre du PLIE ;

- Communications régulières pour assurer la visibilité du PLIE ;

- Fonction de veille au respect des obligations FSE : Mise en œuvre du protocole d’accord PLIE dans le cadre de la réglementation structurelle en vigueur ;

- Fonction de suivi administratif : Suivi et gestion administratif du fonctionnement du dispositif.

PÉRIODE DE RÉALISATION POSSIBLE DE L'OPÉRATION : Du 01/01/2026 au 31/12/2027

DURÉE MINIMUM DE L'OPÉRATION : 12 mois

DURÉE MAXIMUM DE L'OPÉRATION : 24 mois

MONTANT TOTAL DU SOUTIEN EUROPÉEN PRÉVU : 420 000 €

MONTANT MINIMUM FSE+/FTJ : 210 000 €

TAUX D'INTERVENTION FSE+/FTJ MAXIMUM : 90 %

MONTANT MINIMUM COÛT TOTAL ÉLIGIBLE : 240 000 €

L'accompagnement mis en œuvre dans le cadre de cet appel à projets doit permettre de :

- Proposer des étapes de "dynamique emploi" à au moins 120 participants par an, hors étape ponctuelle d'entretien conseil, avec au minimum 90 mises en emploi par an dont 50% en emploi durable ;

- Contribuer à la préparation des participants à la rencontre employeur et aux premiers pas dans l'emploi au travers de rencontres individuelles et d'animation d'ateliers collectifs (ateliers d'informations, visites d'entreprises, ateliers dans le cadre de cycle d'actions spécifiques de préparation à un forum ou à un évènement d'une filière de l'ATDEC ou d'un partenaire d'un territoire) ;

- Contribuer aux travaux impulsés sur le territoire autour de la relation entreprises en lien avec l'équipe d'animation du PLIE ;

- Expérimenter de nouvelles formes ou pratiques de médiation emploi pour adapter la proposition d'accompagnement aux publics du PLIE : séniors, participants avec difficultés linguistiques et participants sans projet professionnel identifié.

En cohérence avec les orientations stratégiques du PLIE et pour s’adapter aux évolutions des publics et des besoins du territoire, le réseau de Chargés de relation entreprises comprendra :

- Un professionnel spécialisé sur le public sénior en capacité d’être pro actif et de contribuer aux réflexions du territoire sur l’emploi des séniors ;

- Un professionnel spécialisé sur le public rencontrant des difficultés linguistiques qui travaillera en lien avec un binôme de Chargés d’accompagnement à l’Emploi spécialisés eux aussi sur ce public ;

- Un professionnel généraliste.

Les trois professionnels devront pratiquer une médiation active pour pouvoir accompagner les parcours d’accès à l’emploi des participants sans projet professionnel défini mais mobilisé sur leurs démarches. Les participants sans projet professionnel clairement identifié constituent une part importante de l’effectif qui nécessite de pouvoir leur apporter une réponse adaptée. Pour cela il est attendu une montée en compétences sur les techniques de médiation active.

Les Chargés de relation entreprises travailleront en lien étroit avec l'équipe d'animation du PLIE et l'ensemble des référents de parcours (en charge des participants de plus de 26 ans, des femmes victimes de violence et des salariés en chantiers d'insertion conventionnés). Les participants PLIE concernés par cette étape seront positionnés par leur référent de parcours au travers d'une fiche de liaison. Pour s'adapter aux réalités de certains participants et à l'évolution du public, le critère "projet professionnel" ne sera plus obligatoire pour entrer sur l'étape "dynamique emploi".

Les opérations éligibles sont les opérations d’accompagnement des participants du PLIE visant leur accès et maintien à l’emploi dans des secteurs d’activité en tension et/ou porteurs, dans un souci de performance du dispositif en matière de sorties positives et en lien avec les dynamiques filières du territoire. Les chargés de relations entreprises (CRE) interviennent auprès de certains participants du PLIE, dans le cadre d’une étape de leur parcours ou d’un soutien ponctuel. L’intervention des CRE se fera à la fois en direction des participants, des entreprises et des référents de parcours mais aussi dans le cadre de fonctions transversales.

1 - En direction des participants :

Médiation emploi : soutenir de manière très intensive les participants du PLIE dans leur démarche de recherche active d'emploi par un accompagnement très régulier (tous les quinze jours minimum) et en utilisant des moyens et méthodes adaptés aux profils et besoins des publics (travail sur les compétences, mise en relation, ...). L'orientation des participants se fera par le référent de parcours du PLIE qui précisera le motif de l'orientation sur une fiche de liaison : entrée en étape dynamique emploi, orientation sur l'offre, entretien conseil, information collective sur des métiers. Les Chargés de relation entreprises accompagneront les participants de manière individuelle et collective au travers notamment d'actions de préparation aux évènements emploi du territoire, actions de préparation à l'emploi, etc.

2 - En direction des entreprises :

Prospection des offres : prospecter et fidéliser un réseau d’entreprises sur des secteurs d’ activité en tension et/ou porteurs ; contribuer au rapprochement des candidats avec l’ entreprise et au recrutement des participants du PLIE par les employeurs du territoire de la métropole nantaise ; expérimenter une démarche pro active en lien avec les publics cibles identifiés plus haut (séniors, participants avec difficultés linguistiques et participants sans projet professionnel).

Suivi et maintien dans l’emploi : déterminer avec l’employeur les conditions d’intégration du participant et s’assurer de sa prise de poste ; assurer un suivi dans l’emploi jusqu’à l’accès à un contrat durable, en lien avec le référent de parcours ; organiser des ateliers et actions collectives sur les sujets qui peuvent fragiliser le maintien en emploi.

3 - En direction des référents de parcours

Contribution à la veille économique : faire connaitre les besoins en compétences et en recrutement des entreprises locales, les attentes des employeurs, organiser des animations collectives, proposer des visites et des immersions en entreprises.

4 - Fonctions transversales :

Sous l’autorité fonctionnelle de l’équipe d’animation du PLIE, l’action des Chargés de relation entreprises s’inscrira dans :